Dominique Rais

Gegenwärtig gibt es in der Schweiz über 11 000 praktizierende Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Über 3500 davon allein im Kanton Zürich, wobei die Mehrheit in der Stadt Zürich tätig ist. Auch wenn Frauen derweil längst Einzug in die Gerichtssäle gehalten haben, so wird der Berufsstand noch immer von Männern dominiert.

Gemäss Statistik des Schweizerischen Anwaltsverbands beläuft sich die Zahl der Anwältinnen, die im Kanton Zürich tätig sind, auf rund 1200, während es bei den Männern gut 2300 sind. Damit spiegelt der Kanton Zürich das schweizweite Verhältnis von einem Drittel Frauen und zwei Dritteln Männer wider, die im Anwaltsberuf tätig sind. Dass Frauen überhaupt als Anwältinnen praktizieren dürfen, war aber längst nicht immer so.

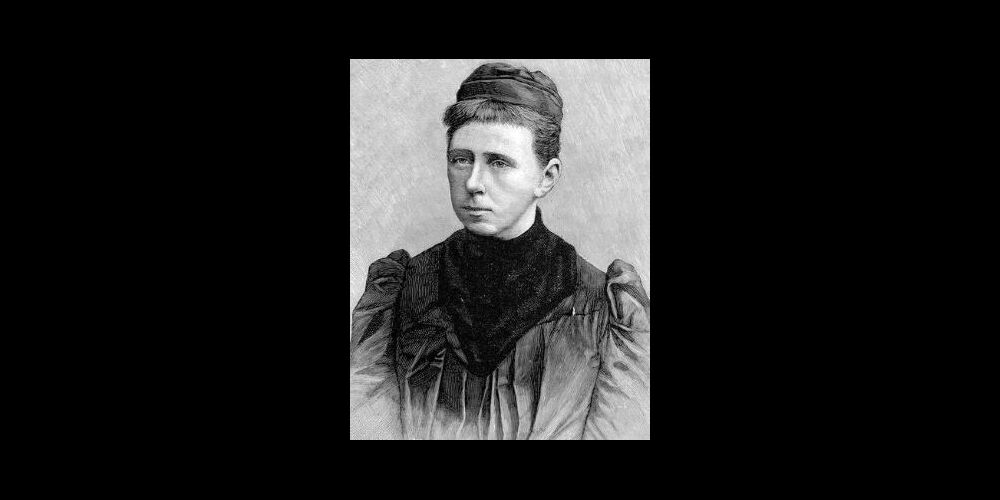

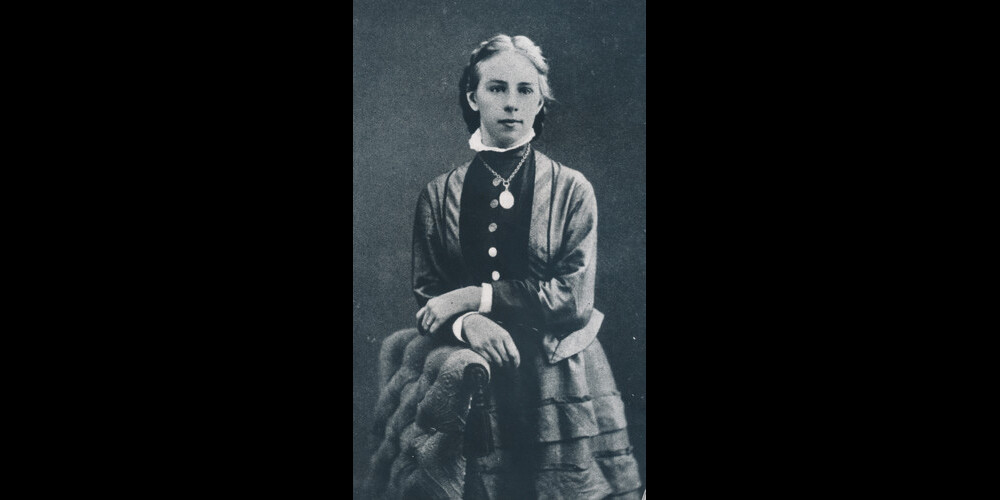

Als die Stadtzürcher Pfarrerstochter und dreifache Mutter Emilie Kempin-Spyri (†48, 1853–1901) sich 1885, mit über 30 Jahren, entschied, ihre Matura nachzuholen, um anschliessend Rechtswissenschaften an der Universität Zürich zu studieren, stiess sie selbst im Kreise ihrer Familie auf Gegenwehr.

Von der Frau ohne Anwaltspatent

Schliesslich schreibt sich Kempin-Spyri allen Widerständen zum Trotz dennoch als erste Schweizerin an der Juristischen Fakultät der Universität Zürich ein. Und promoviert bereits im Jahr 1887 als erste Juristin Europas.

Trotz ihres Erfolgs bleibt ihr aufgrund ihres Geschlechts das Anwaltspatent jedoch verwehrt. Denn damals, wie zu jener Zeit üblich, war die Ausübung des Anwaltsberufs an das Aktivbürgerrecht gebunden. Dieses wiederum war jedoch zu jener Zeit Männern vorbehalten. Da Kempin-Spyri aufgrund dessen eine Anstellung als Privatdozentin an der Universität Zürich verwehrt wurde, wanderte sie im August 1888, vor nunmehr 135 Jahren, zusammen mit ihrem Mann Walter Kempin, dem einstigen Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde von Zürich-Enge, und ihren drei Kindern nach New York aus.