Jeannette Gerber

Das genaue Alter des Hauses «Zum Eselsschrei» kann laut Baugeschichtlichem Archiv zwar nicht festgestellt werden, doch das Bauernhaus auf dem Grundstück Steinstrasse 8 in Wiedikon lässt sich bereits um 1400 nachweisen. Wieso aber trug das Haus diesen doch eigenartigen Namen? «Einer Legende nach soll in dem Haus ein Bauer gelebt haben, der immer wieder seltsame Eselsschreie von sich gab», erklärte Ronald Schmid. Er ist geborener Wiediker und seit 1990 Mitglied des Vorstands des Heimat- und Ortsmuseums Wiedikon. Als Architekt ist er für die Verwaltung des Gebäudes und dessen Unterhalt zuständig.

Dieser «Eselsschrei» befand sich in den 80er-Jahren in einem lamentablen baulichen Zustand. Um ihn als Zeitzeugen von Alt-Wiedikon für die Zukunft zu erhalten, bildete sich die gemeinnützige Genossenschaft Heimat- und Ortsmuseum Wiedikon mit dem Zweck, die Liegenschaft zu kaufen und als Ortsmuseum zu betreiben. Daran beteiligt waren Leute, die aktiv in Wiedikon tätig waren, wie Zünftler, Gemeinderäte und viele mit dem Quartier verbundene Menschen. In der Folge liess die Genossenschaft ein entsprechendes Renovationsprogramm ausarbeiten und bemühte sich um die finanziellen Mittel.

Der Gemeinderat unterstützte diese Pläne im Januar 1985 mit über einer Million Franken. Somit konnte der Kauf der Liegenschaft von der Besitzerin, Martha Stahl-Seifert, 1984 abgeschlossen werden. Nach einer umfassenden Renovation wurde das Museum 1987 eröffnet und gleichzeitig unter Denkmalschutz gestellt.

Interessantes zu entdecken

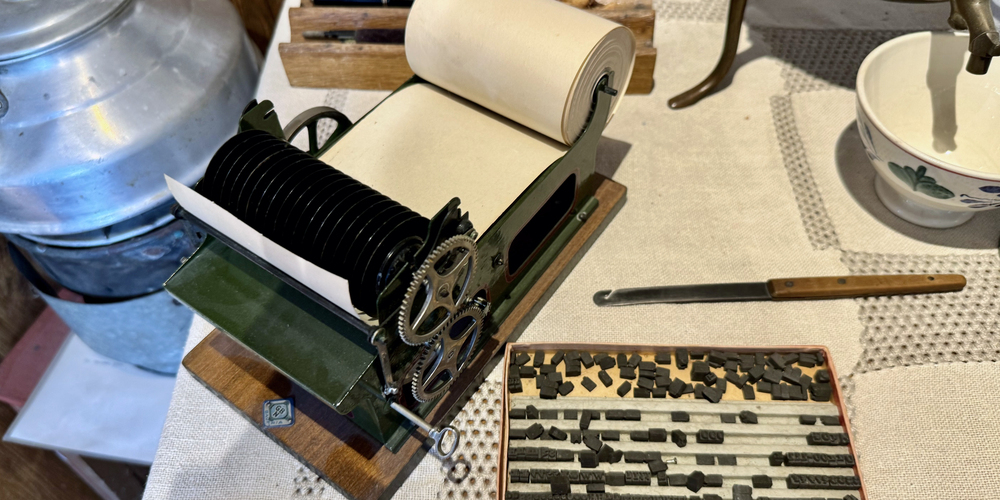

Im Gegensatz zu anderen Ortsmuseen beherbergt das Heimat- und Ortsmuseum Wiedikon nicht allzu viele interessante zeitgeschichtliche Gegenstände und Beweisstücke. Als Zeitzeugen sind vorwiegend Bilder wie alte Stiche, Grafiken, Ölgemälde und Aquarelle vorhanden, die im ganzen Haus verteilt, aber hauptsächlich im Sitzungszimmer aufgehängt sind. Dokumente und ein umfassendes Fotoarchiv erzählen die Geschichte nach der Eingemeindung von Wiedikon im Jahr 1896.

Doch auf dem Rundgang gibt es trotzdem Interessantes zu entdecken: «Da wäre einmal das Modell des Dorfes Wiedikon um 1790 im Massstab 1:500, erstellt 1954 von Gemeindepfarrer Robert Epprecht», antwortete Ronald Schmid auf die Frage, welche Ausstellungsstücke ihn am meisten ansprächen. Mitten im damaligen Dörfli sei das Bethaus gut zu erkennen, es habe damals noch über einen eigenen Friedhof verfügt. «Dieses Haus, direkt hinter der ehemaligen Schmiede Wiedikon gelegen, ist heute noch erhalten», so Schmid. Das Bethaus, das erste richtige Gotteshaus im Quartier, sei 1791 mit der Festpredigt des berühmten damaligen Pfarrers zu St. Peter, Johann Caspar Lavater, eingeweiht worden.

Dann hat es ihm das farblich ansprechende Ölgemälde der Zürcher Ziegeleien des Winterthurer Künstlers Rudolf Zender aus dem Jahr 2003 angetan. Die Zürcher Ziegeleien (1912 bis 2012) mit zwei Betriebsstätten in der Binz und im Tiergarten galten als das leistungsfähigste Werk der Schweiz. Der Abbau des Lehms und seine Verarbeitung zu Ziegeln und Backsteinen war die bedeutendste Industrie in Wiedikon.

Apropos Ziegel: Beim Rundgang durch das Gebäude musste Schmid auf der kleinen Terrasse feststellen, dass die Dachziegel teilweise moosbewachsen sind, was dem Erhalt des Dachs gar nicht zuträglich ist.

Von der Terrasse hat man Ausblick auf die Kollerwiese, die früher ein Rebberg war und heute ein Kinderspielplatz ist. Die Bühlkirche («Bühl» ist Mundart für «Hügel») auf dem Moränenhügel dahinter überragt das Ganze als Wahrzeichen. Seit dem Mittelalter gehörte Wiedikon zur Kirchgemeinde St. Peter in der Altstadt. 1882 wurde Wiedikon endlich eine eigene Kirchgemeinde und baute voller Stolz die evangelische Kirche auf dem Bühl.