ETH zufrieden mit Besucherzahlen

Am Tag der offenen Tür durften interessierte Besucherinnen und Besucher diese Labore im Rahmen von Führungen besichtigen. «Das Interesse an der Eröffnung war gross», sagt Florian Meyer vom Veranstaltungsteam. «Über 300 Personen aus der ETH Zürich und der umliegenden Nachbarschaft wollten wissen, wie die Labore und Räume des Gloria Cube von innen aussehen und was genau die ETH-Angehörigen hinter der charakteristischen Fassade aus kubischen Glasbausteinen in Zukunft lernen und forschen.»

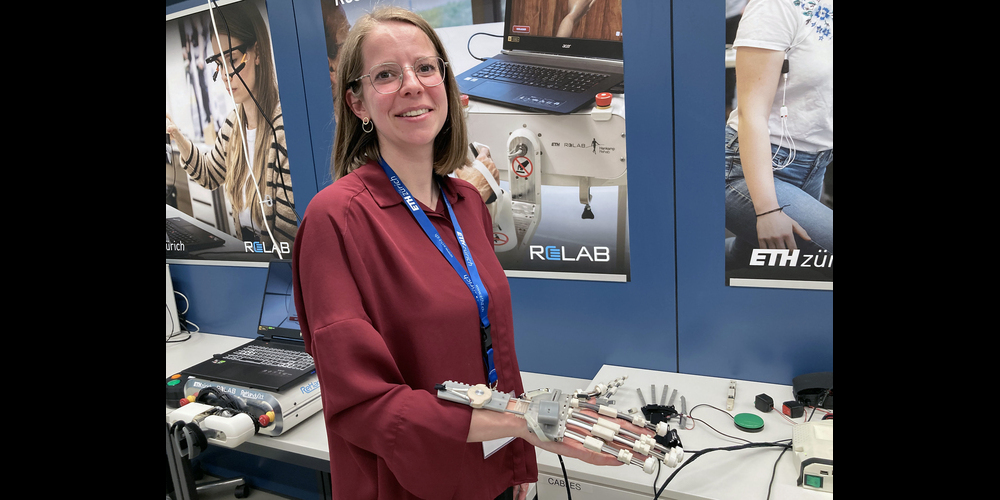

Die Besucherinnen und Besucher probierten selbst Spiele aus, welche der Rehabilitation von Patienten dienen, zum Beispiel nach einer Rückenmarksverletzung. Eines davon trainiert die Motorik der Hand: Indem ein Knauf zusammengepresst und gedreht wird, sammelt der Patient auf einem Bildschirm Münzen ein. Für Patienten, denen dieses Training nicht mehr weiterhilft, entwickeln Forschende Exoskelette. Diese roboterähnlichen Geräte werden an der Hand festgeschnallt und unterstützen die Greiffunktion. Neben der Rehabilitation ist ein weiteres Ziel der Departemente, Diagnosemethoden zu verbessern. Hierzu entwickelt eine Forschungsgruppe Corona-Selbsttests weiter, um sie für andere Zwecke einzusetzen. Patienten mit chronischen Krankheiten wie Arthritis sollen das Stadium ihrer Krankheit selbst testen können, um ihre Medikation ideal anzupassen. Dabei haben die neuen Tests kein einfaches Ja oder Nein zur Antwort, wie dies bei Corona-Tests der Fall ist. Stattdessen ist das Ergebnis eine Zahl. Beim Beispiel von Arthritis gibt diese die Stärke von Entzündungen in den Gelenken an.

Andere Forschungsprojekte haben zum Ziel, mehr über Krankheiten herauszufinden, um sie besser behandeln zu können. So untersuchen Forschende die Funktion von Nervenzellen, indem sie sie in einen Computerchip integrieren. Dieser registriert elektrische Signale, welche die Zellen aussenden. Die Forschenden erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse über neuronale Netzwerke wie das Gehirn.