Jeannette Gerber

Die Alemannen, ein deutscher Volksstamm, überschritten im 5. Jahrhundert den Rhein und siedelten sich in Gehöften in der Gegend des heutigen Wollishofens an. So hatte sich ein Alemanne namens Wolo mit seinen Verwandten hier niedergelassen. «Woloshoven» tauchte das erste Mal in einer Urkunde vom 14. März 1246 auf.

Im hiesigen Ortsmuseum zeugt die Dauerausstellung «Wollishofen, eine Zeitreise» von vergangenen Höhepunkten bis in die Gegenwart. Da lebten zuerst die Pfahlbauer – man fand bei der Ausbaggerung im Haumessergrund Schmuckstücke, Waffen und Geräte, alle geschmackvoll verziert. Auch die Römer waren zugegen, wurden doch 1910 römische Münzen in der Nähe des Bahnhofs gefunden. Zudem belegt der Fund von römischen Mosaiksteinchen diese Vermutung. Man fand davon einen ganzen Fussboden, der sich aber im Landesmuseum befindet.

Das alles ist reichlich dokumentiert im Ausstellungsraum des Ortsmuseums mit Bildern und Plakaten an den Wänden. Die kostbarsten Zeitzeugen sind in leichtfüssigen Glasschaukästen präsentiert: Gefässe, Scherben von Gebrauchsgegenständen und Mosaiksteinchen, die bis 1300 v. Chr. datieren.

Viele Originale zu entdecken

Drei Herren von der achtköpfigen Ortsgeschichtlichen Kommission, die im Auftrag des Quartiervereins Wollishofen das Ortsmuseum betreibt, zeigten dieser Zeitung die Höhepunkte «ihres» Museums. Präsident Markus Spühler, beruflich auch Präsident des Kaderverbandes des öffentlichen Verkehrs, erklärte, dass sich die Kommissionsmitglieder jeweils sonntags in der Museumsaufsicht abwechseln. «Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass wir zur Unterstützung des Kommissionsteams zusätzliche ehrenamtliche Museumsaufsichtspersonen suchen», liess Spühler wissen.

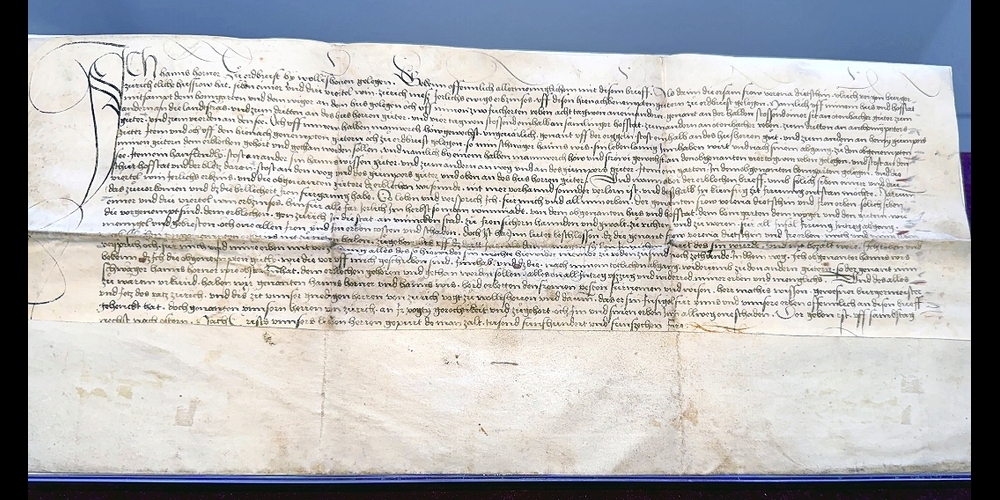

Damit die Originaldokumente auch richtig zur Geltung kamen, hatten die Herren Spühler und Hollinger die Freundlichkeit, eigenhändig die Glasvitrinen abzuschrauben. Abwechslungsweise erklärten die drei den Inhalt der Dokumente, die weitgehend in altdeutscher Schrift verfasst sind.

Das älteste Original im Museum ist die Pergamenturkunde vom 14. April 1515, worin Hans Horner erklärt, dass er Frau Verena Dietschi in Zürich, Ehefrau des Ulrich Reig, einen jährlichen Erblehenszins (unkündbarer Bodenzins) in der Höhe von sieben Eimern und drei Vierteln Wein (ca. 8 Hektoliter) schulde. Um diese Zahl den Schulklassen bildlich zu illustrieren, verweist Martin Fischer jeweils auf die ebenfalls in einer Vitrine präsentierten Wollishofer Weinflaschen mit 7,5 Deziliter Inhalt. «Man stelle sich einfach 1000 gefüllte Flaschen wie diese vor», sagt Fischer.

Apropos Wein: Um das Hornerhaus an der Widmerstrasse wurde bis 1980 Wein produziert, dann war Schluss. 2013 pflanzten Mitglieder des neu gegründeten Vereins Wollishofer Wein unterhalb des Ortsmuseums erneut 340 Rebstöcke, und bereits 2019 wurde wieder Rotwein in Flaschen abgefüllt. Dieser ist jedoch nicht im Handel. Aber jedes Jahr bekommen die Flaschen eine frisch kreierte Etikette.

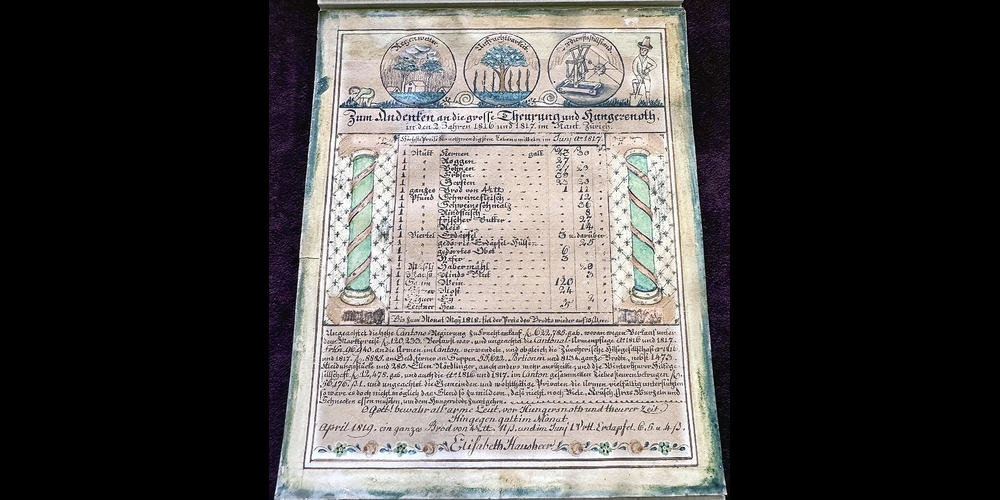

Die beeindruckendste Urkunde ist wohl das Gedenkblatt von 1817 «Zum Andenken an die grosse Theuerung und Hungersnoth» von Barbara Hausheer, verheiratete Horner. Kaum jemand hat heute überhaupt Kenntnis von dieser Tragödie. «1815 brach der Vulkan Tambora im heutigen Indonesien aus, wobei Hunderttausende in Südostasien starben. Die Aschewolke umkreiste den Erdball mehrmals und führte zu einer Klimakatastrophe. Die Lebensmittel wurden knapp, die Preise stiegen, und die Menschen hungerten. Ausfallende Erträge in der Landwirtschaft führten zudem zu einem Konjunktureinbruch», erläuterte Fischer den traurigen Inhalt des kolorierten Vermächtnisses.

Als schöne Erinnerung ist das Programmheft der Zunft Wollishofen zum Sechseläuten von 1914 erhalten geblieben. Vater Friedrich und Sohn Fritz Boscovits (beide Karikaturisten beim «Nebelspalter») hatten es gestaltet. Damals fand der Anlass ganz im Zeichen der Eröffnung des Kollegiengebäudes der Universität Zürich statt. Der Umzug stand unter dem Motto «Bilder aus der Geschichte des wissenschaftlichen Lebens», wobei die Wollishofer Zünftler griechische Philosophen verkörperten.

Als Kulisse für TV-Krimi ausgewählt

Das Plakat «Vom Seidenfaden zum Kupferdraht» erzählt vom Aufstieg und Niedergang der Seidenindustrie. 1892 errichtete Gustav Henneberg am See eine Seidenweberei (heute Rote Fabrik), die er bereits 1899 an Stünzi und Söhne AG verkaufte, wovon deren Musterbücher für Kundinnen und Kunden zeugen. 1940 zog dann die Standard Telephon und Radio AG ins Gebäude ein. Nach dem Auszug der Standard wurde aus der Roten Fabrik durch die Übernahme der Stadt in den 60er-Jahren die noch heute aktive Alternativkulturwerkstatt.

Laut Markus Spühler wird die alte Rechenmaschine der Maschinenfabrik Egli, die ihren Sitz Ecke Albis-/Seestrasse hatte, stets bewundert. «Es handelt sich um eine Madas, die als Rolls Royce unter den damaligen Rechnern galt», führte er aus.

Das eigentliche Juwel ist jedoch das geschichtsträchtige Hornerhaus selbst mit seiner einladenden Stube, seinem eleganten Salon und dem funktionell gestalteten Ausstellungsraum – ein Zeuge aus dem 16. Jahrhundert an einmaliger Lage mit Rundumblick vom Seebecken bis in die Alpen. Nicht umsonst wählte die ARD für den «Zürich-Krimi» 2018 diese Location in einigen Szenen der Folgen 5 und 6.

Walter Hollinger – gemäss Markus Spühler und Martin Fischer die gute Seele des Museums – hat das grosse Privileg, im ersten Stock dieses gut erhaltenen Bauernhauses wohnen zu dürfen. Und das bereits seit 24 Jahren. «Seit 1997 bin ich Mitglied der Ortsgeschichtlichen Kommission des Quartiervereins und schaue dafür nach dem Rechten im Haus», so Hollinger. Und obwohl ein Gärtner engagiert sei, bepflanze er regelmässig die Blumenbeete.

Eigentlich sollte es für Schulklassen und Neuzuzüger in Wollishofen Pflicht sein, dieses interessante und aufschlussreiche Museum mit seinen vielen ortsbezogenen Geschichten zu besuchen.

Zwar etwas vom Zentrum entfernt, ist das Ortsmuseum per Bus 66 bis Widmerstrasse und Bus 161 und 165 bis Seerose gut erreichbar.